「そろそろ実家のことを真剣に考えなければ…」ある日、兄からの電話で始まった我が家の相続登記チャレンジ。売るにしても貸すにしても、まずは登記を済ませておく必要がある。

それに、なにやら法律が変わって相続登記は必須になった・・というか放置していたら罰則があるというじゃないか。

細かい例外などはあるが、法改正により、原則として「相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしないと罰則として10万円以下の過料」が科される可能性がある。

しかし司法書士先生という優秀なその道のプロに頼むと10万円前後のお金がかかるらしい。

この時点で当家では専門家に頼む可能性はゼロに。

今回の記事は同じように自分で相続登記に挑戦をしたいという方にぜひ読んでいただきたい。

専門家でないからこそ気がつく事を書いていく。

今回の登記のケースについて (遺産分割協議による相続登記)

今回の我が家のケースは、

- 母が逝去(もう5年も前のことだ)し、そのまま放置していた実家の土地、建物。

- 登記簿上の所有者は母になっている(はず)。

- 法定相続人は兄と弟のみ。

これを遺産分割協議によって、兄一人に実家を相続させる(所有権移転登記)ための登記。

これを弟である私が東京から郵送で登記手続きをするというパターン。

直接法務局に出向ける人や、土地を相続する本人が申請するなら今回の方法より更に楽にできるはず。もちろんそういう方にも今回の記事はばっちり参考になるから読んでみてほしい。

スタートは現状把握から(登記簿謄本の取得)

最初に取り掛かったのは、登記簿謄本取得による現状確認。

当然だ。現在実家が登記簿上どんな状況にあるかを確認しないことには始まらない。

母名義になっているはずだが正直10年以上前に父が他界した時の手続きの記憶がない。少なくても自分はやっていない。母が誰かに頼んで手続きしているはずだが、父のままだった場合はめんどうな事になる(数次登記)。

登記簿上の状況はわかっているという人はこのステップは省いてもOK。

さて登記簿謄本の取得方法だが、管轄法務局に直接行ける人は行って登記簿を取るのが早い。

その時に法務局に備え付けてある「本人でもできる相続登記!」みたいな冊子をもらってくることをおすすめする(これを副マニュアルとして使う。これについてはあとでもう一回触れる)。

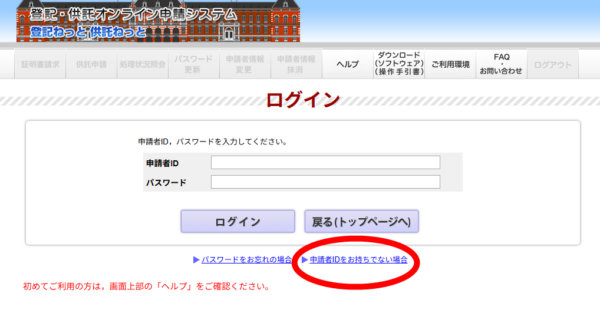

管轄法務局が遠い人は郵送でとるしかない。「謄本取るだけで返信用封筒や切手同封したりして法務局に送って返してもらうとかめんどくせーなーって」思ってたら…

ここはかなり使える。なんと送料無料で登記簿謄本を全国の法務局から郵送で届けてくれる。しかもなぜか法務局で書類で請求するより安いとか。

私の場合は土地と建物でたしか500円×2ですんだ。ネットバンクでOKだった。(現在の料金は要確認)

取得には申請者IDが必要。最初だけ登録作業(アカウント作成)に進む。

ぱぱっと登録しちゃおう。

詳しい取得方法は省くが、メニューから「登記事項証明書 (土地・建物)/地図・図面証明書」に進んで手続きをする。特に難しいところはないが、やり方がわからないという人は、電話サポートしてもらってください。

電話サポート

申請から数日で無事登記簿謄本が郵送されてきた。

さあこの登記簿謄本。“甲区”と記載されているところに現在の(登記簿上の)所有者名がある。通常であれば亡くなった方の名前が入っているはず。うちの場合はOK!母が所有者になっていた。

とりあえず想定通りでひと安心。

登記手続きの参考書はずばりこれを使う(法務局公式PDF&副教材)

いよいよ登記申請にとりかかる。といっても何をどうすればいいのかさっぱりわからない。

こういう時にわざわざ図書館などにいって登記関係の本を調べて…なんてやる必要はない。情報が古いし効率的ではない。

おすすめの方法を紹介する。ぜひこのとおりにやってみてほしい。

まず、相続登記の参考書となるものが必要だ。柱になるもの。

おすすめはこれ!↓ すばらしくまとまっている。簡潔で必要にして十分なマニュアルだ!

これは法務局で発行しているPDFマニュアルなのでこのとおりにやって文句をつけられるはずがない。これを絶対マニュアルとして進めていこう。

私の場合は「遺産分割協議編」からダウンロード。

※最新のマニュアルを使うこと。更新されることがあるので注意。

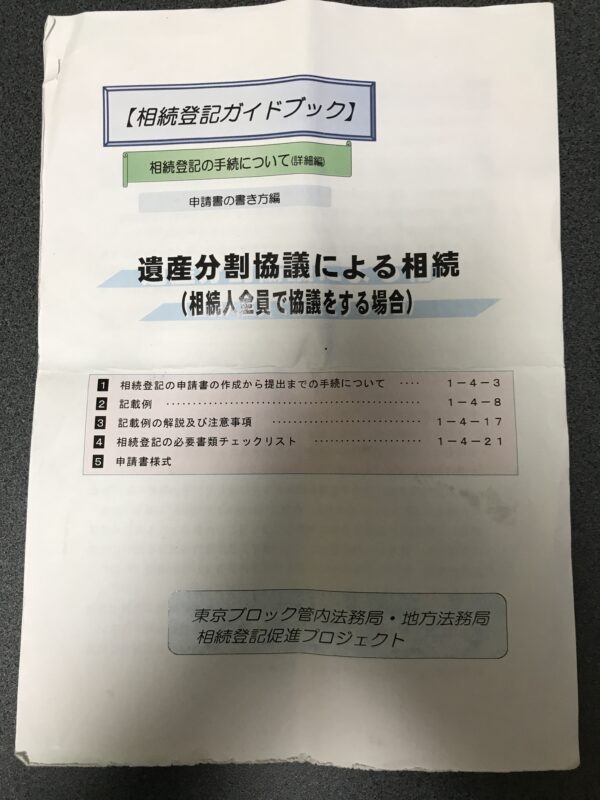

そしてもう一つ。先程少し触れたが

こんなのを副教材として使用。これは近くの(東京の)法務局でもらってきたものだ。

全国の法務局どこでもこういう冊子はおそらく作成しているはず。

さきほどの法務局のマニュアルの補う意味でこのような紙マニュアルを副教材として使い、それでも不明なところはネットで調べて進めていく。これでOK!

もちろんなければないで別に構わない。あれば便利というものだ。

あと付け加えるなら参考となるYouTubeがある。

おすすめの参考動画

司法書士さんによる動画。こちらの方が一番わかりやすかったのでおすすめ。

参考書まとめ

- 法務局PDF

- 近所の法務局備え付けマニュアル(あれば)

- YouTube参考動画

今どき登記ぐらいオンラインでサクッとできないものか?

残念ながら今のところ相続登記はオンラインで完結はできず、従来どおり書類でやった方がまだましというレベルらしい。

今後は徐々に変わってくるはずだ。

相続登記の必要書類の収集&作成

次に書類を集める。相続登記で一般的に必要になるのでは以下のような書類だ。

ちなみに人それぞれの状況によってここは違ってくるので注意。

マニュアルをよく読んで確認しよう。

役所から取り寄せるものと、自分で作成する書類に分かれる。

取り寄せる書類 (今回の登記の場合)

- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)

- 自分と兄の戸籍謄本→相続発生後に取得したもの

- 自分と兄の印鑑証明書(特に期限はないので昔のものでOK。遺産分割協議書の印鑑を担保)

- 兄の住民票(マイナンバー記載がないもの。実際に相続する人の分だけあればいい)

- 固定資産評価証明書(これを元に登録免許税を決定)

- 母の住民票除票→結局不要だった(後述)

ひとつひとつ説明する。

母の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

ここで一番めんどうなのが一番上の被相続人(亡くなった人)の戸籍(除籍)謄本一式。

以前は本籍地の役所でしかとれなかったらしい。出生から死亡まで全部の戸籍が必要なので、本籍が移動していればその分あちらこちらの役所に行ったり、郵送したりで相当めんどうだったみたいだ。

しかし令和6年3月からは、本籍地以外の役所でもどこでも取得できるようになったとの事。

これはありがたい。

早速区役所に向かい、母の出生から死亡までの戸籍謄本を全て申請した。

除籍謄本だったので1通750円。これが結果的に5通あった。本籍が変わるたびに戸籍が増えるので、長い人生だとこのぐらいは珍しくはないのだろう。

ただ、役所で申請して謄本を手に入れることができたのが約1週間後だった。その場ですぐはもらえない場合もあるから注意しよう。

自分と兄の戸籍謄本

これは相続人全員のものが必要だ。実際に不動産を相続しない人の分も必要。

印鑑証明書

登記申請の添付書類として遺産分割協議書をつける。相続人の実印を押すので、その印鑑証明書が必要。

兄(相続人)の住民票

これは実際に不動産を相続する人だけだせばOK。今回弟である自分は相続しないので兄の分だけでOK。マイナンバーが記載されていないものを取得してもらった。

固定資産評価証明書

登記には登録免許税という税金がかかる。これは不動産の評価額によって変わってくるのでこの証明書をつけなければいけない。

区役所とか市役所などで入手できる。年度ごとに変更になるので注意!(申請日が4/1以降の登記に、前年度の評価証明書は使えない。申請日が3/31までならOK)

書類をとったら今回相続する不動産の土地と建物の固定資産税評価額を確認しよう(免許税の計算は後述する)

被相続人の住民票除票

今回の例だと母の住民票除票が基本的には必要になるのだが(ネット情報等いろいろ調べると必ず被相続人の住民票除票が必要と書いてある)、実はこれ「被相続人の登記簿上の住所と(戸籍謄本などに記載された)本籍が同じ場合」は不要。

法務局マニュアルにも記載されているので間違いないのだが、あまり強調されている説明を見ることがなかった。不要なものはできるだけ取りたくない。今回は上の条件を満たしたので母の住民票は取り寄せはなしとした。

作成する書類

今回は次の書類を作成した。

- 登記申請書 (必ず必要。主役)

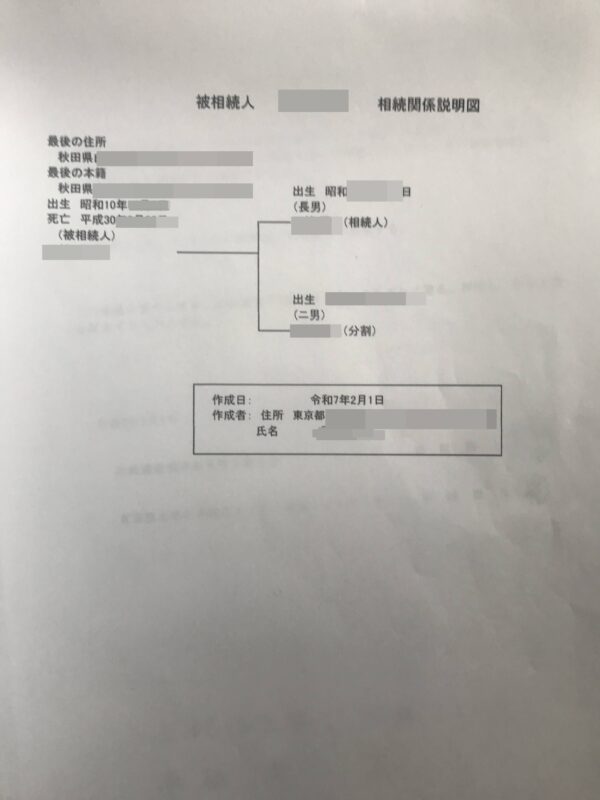

- 相続関係説明図(提出すると、原本還付請求しなくても戸籍類は全部戻って来る)

- 遺産分割協議書

- 委任状(今回は兄の代わり弟である私が申請するため)

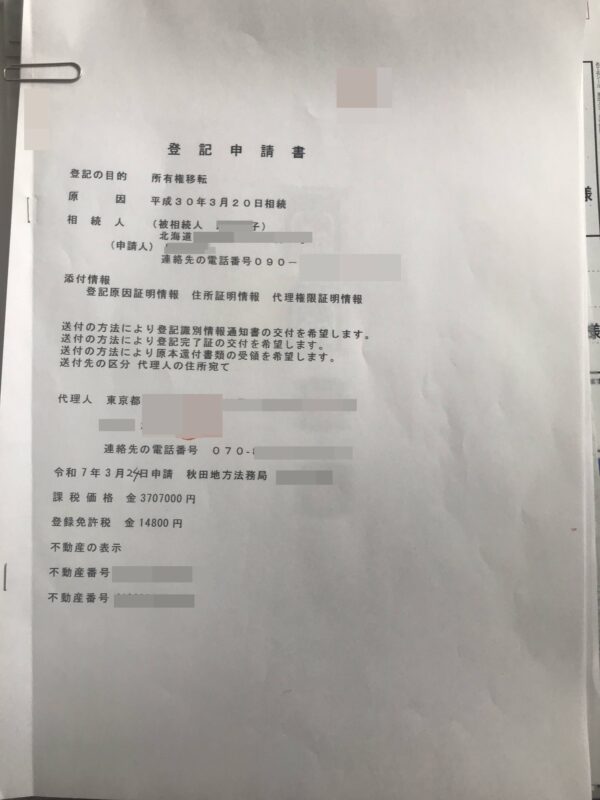

登記申請書

まず作ったのが登記申請書。今回の登記のメイン。まずは完成形。

書き方はそれぞれのパターンによって少しずつ違うので、法務局HPの雛形を基本に自分にあった感じでアレンジする。申請書に限らず書き方の微妙な疑問などはネットでググって調べる。それでもわからなければ法務局に聞く。

基本の形は法務局の書式を使う。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#21

上記リンクより自分の様式にあったものをダウンロードして使おう(別に手書きでもいいのだ。根性ある人はやってみて)

ちなみに私の場合は、上記ページの

2「所有権の移転」 →2-1 「相続」

→〇所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)

と進んで書類をダウンロードした。「様式」と「記載例」それぞれダウンロードしよう。

ワードでもPDFでも好きな方を選ぼう。ダウンロードした雛形を修正して使うのにはワードの方が都合よさそうなので私はWordにした。

「記載例」の方には申請書だけじゃなく、遺産分割協議書や相続関係説明図、委任状などの記載例もある。必要に応じてこれをコピペして修正を加えて書類を作成するのがいいだろう。

※法務局のHPは更新たまに更新されるので最新の情報をもとに自分のパターンにあてはめよう!

では私の申請書を使って説明。

原因のところは、被相続人が亡くなった日付を入れる。

相続人の住所は添付する住民票どおりに正確に記載する。

代理人住所については特に決まりはなさそうだ。自分は今回印鑑証明書だすのでそれと同じ(住民票の住所と同一)住所を記載した。

不動産の表記は不動産番号だけにした。(登記簿謄本に記載されている)

ネット上の情報や各種マニュアルでもしっかりと物件の表示を記載している見本が多かったが、不動産番号だけではダメということはないのでこれで申請した。(委任状に記載するべき不動産も同じ理由で番号だけにした)。

元来めんどくさがり屋なのと、できるだけシンプルにしたいため。

書くことが多ければそれだけど間違う可能性も多くなる。

ただし、不動産番号の間違いは致命的なので、これでやる場合は何度も確認すること!

あと、雛形には「登記識別情報の通知を希望しません」のチェック欄があるのだが、ここは通常チェックは入れない。

この通知書は権利証みたいなものなので普通はもらうもの。必要なのでチェックはしない。(※この項目は丸ごと削除してもいいらしいので私はこの文章は削除した)

郵送で登記申請する場合は各種「送付の方法により~」と記載して希望する書類を記載する。

今回は代理人宛に送ってもらう例。

※添付書類欄に評価証明書の記載は不要らしい。

相続関係説明図

法定相続情報一覧図というのと間違えやすいので、ネットなどで調べる時は注意。

さきほどダウンロードした「記載例」を見ながら作成すればOK。

相続人の住所の記載は必須じゃないので省いた。

実際に相続する人には相続人と記載し、相続しない法定相続人には “分割” と記載する。

この辺の語句は特有のものだが、決まりなのであまり深く考えずどんどん作成していく。

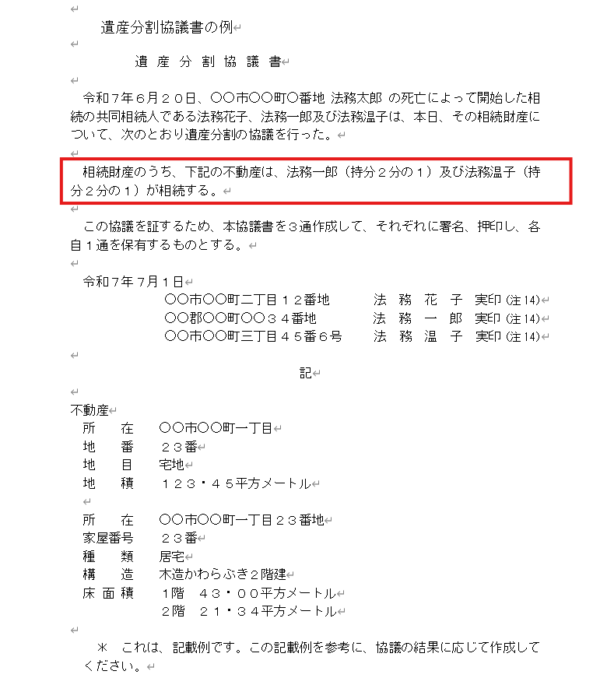

遺産分割協議書

これもさきほどダウンロードした「記載例」を見ながら作成すればOK。

※法務局のHPより

今回の私のケースでは上の赤囲みの部分を「被相続人所有の不動産はすべて長男〇〇が相続する」と記載して不動産の表示も書かなかった。これは他に不動産もないからすべてという書き方で問題ないと事前に法務局確認をとったのだ。

しかし通常であれば上例のとおり不動産の表示は登記簿上の地番や建物番号などを登記簿通りに記入すればOK。しかし今回は個別の事情があったのもあり、このような書き方にしている。

遺産分割協議書に関しては、不動産番号だけ(でもいいらしいが)ではなく、多くの雛形にあるように物件の詳細を記載した方が無難かもしれない。

記載する被相続人の住所は住民票除票どおりに記載(今回添付の必要はなかったが家に母の住民票があったのでそのとおりに記載)

記載する相続人の住所は印鑑証明書記載の住所と同一にすれば問題ない。

(ちなみに、遺産分割協議書に記載した住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、遺産分割協議書上の住所と印鑑証明書上の住所を住民票等で繋げる必要があるとのこと)イレギュラーなことがあれば必ず法務局に確認しよう!

委任状(相続した本人が申請するなら不要)

兄が今回の不動産を相続するため、兄→私への委任状が必要になる。委任者の住所は住民票どおりに記載し、委任日は遺産分割協議書に署名・捺印した日以降の日付にする必要がある。委任者の印鑑は認印でOKだが、自筆の署名が望ましいとのこと。(結局印刷したが)

これもさきほどダウンロードした「記載例」を見ながら作成すればOK。

各種印鑑について

各種印鑑が必要になるが、実印が必要なのは遺産分割協議書だけだ。あとは全部認印でOK。

- 捨印 申請書や遺産分割協議書の上部余白に捨印を押した。軽微な修正はこれでしてもらえる?これについてはよくわかっていない汗。押して邪魔になることもなかろうと。

- 契印 申請書と登録免許税の台紙の間や、原本還付請求する書類の(あとで説明)のコピーなどに押す。

原本還付について

登記申請書につける添付書類は申請することによって一部返却(還付)してもらえる。

まず、先に上げた「相続関係説明図」を作成して提出することによって添付した戸籍謄本はすべて還付される。

戸籍以外の遺産分割協議書などはこの方法では還付されないので、コピーをとって原本と一緒に提出し、原本を返してもらうといったやり方になる。

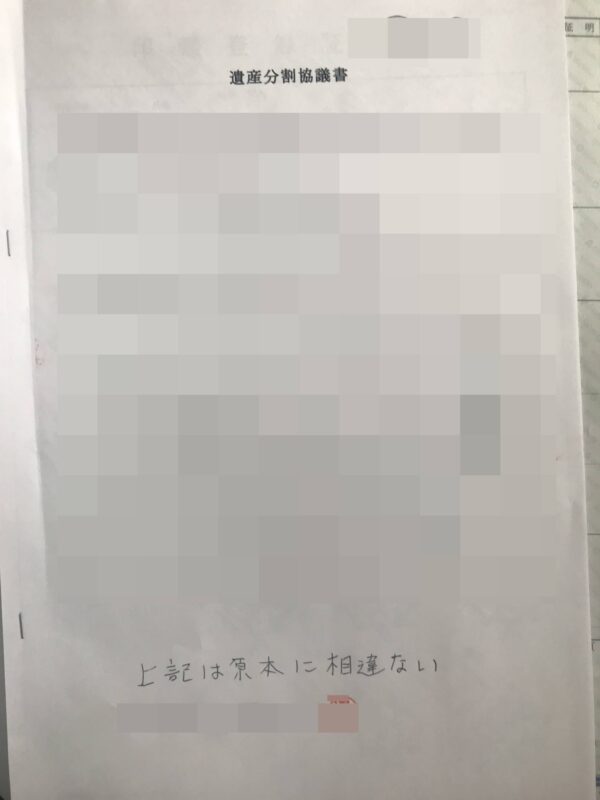

今回私は、遺産分割協議書、評価証明書、兄の住民票、二人の印鑑証明書を還付してもらうためそれぞれコピーをとった(遺産分割協議書については印鑑を押したあとのもの)。

コピーの一枚目(遺産分割協議書)の下部に、「上記は原本に相違ない」と記載して、申請人(代理人でもOK。その場合は委任状の委任事項に原本還付請求もいれること)が署名捺印し、(実印でなくともいいが、申請書に押す印鑑と同じにする。)その他のコピーとホッチキス留めでまとめてそれぞれの書類の間にすべて同じ印鑑で契印を押す。

契印はあまりうまく押せなかった(陰影が若干切れたり薄くなったりした)が、結果的には問題なかったようだ。2つの書類にまたがって押されていることが重要なのだろう。

提出書類のまとめ方

作成した書類や集めた書類をまとめて法務局に送るわけだが、どのように綴るか?

厳密な決まりはなさそうだが、ある程度の慣習はあるのだろう。

戸籍謄本などの還付してもらう書類の原本はまとめてクリアファイルにまとめ(還付してもらう書類を分けておけば法務側で返送するのにも楽)、登記申請書や委任状、相続関係説明図などのコピーと、原本還付を希望する書類のコピーはホッチキスでまとめた。

◯実際の提出書類(封筒に入れた)は上から、

- 登記申請書+印紙台紙 (ホッチキス留め)→A

- その下に委任状、相続関係説明図。(この2つはホッチキス留めなし)→B

- その下にコピー還付希望のコピー一式(遺産分割協議書・2人分の印鑑証明書、住民票、評価証明書の順でホッチキス留めしたもの)→C

A~Cをクリップどめ→束1

クリアファイルに、「3人の戸籍謄本、遺産分割協議書・兄弟の印鑑証明書、兄の住民票、評価証明書の原本を入れる」→束2

束1と2をまとめてレターパックライト(後で説明)に入れた。

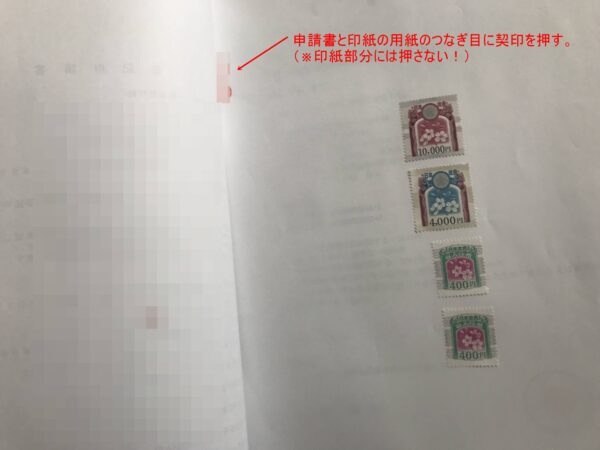

登録免許税の計算と納付

まず免税措置がある。令和9年(2027年)3月31日まで不動産(土地のみ。建物はだめ)の価格が100万以下は登録免許税が免税になる。ただし該当する場合は申請書にその旨記載が必要とのことだ。

自分の実家の場合、最新の固定資産税評価額は(固定資産評価証明書で確認)

まず合計が3,707,403円。

千円未満切り捨てで3707000円が申請書に記載する“課税価格”だ。

登録免許税は→この課税価格3707000円に×0.4%を乗ずる。

14828円。

100円未満切り捨てなので

納める免許税は 14800円となる。

郵便局窓口で14800円分の収入印紙をくださいと伝え購入。

(10,000円の印紙 1枚 4,000円の印紙 1枚 500円の印紙 1枚 300円の印紙 1枚。これは勝手に窓口の人が選んでくれる)

収入印紙を台紙(真っ白いA4用紙)に貼り、申請書と一緒にホチキスで綴じる。

郵送での申請

作成した申請書類一式は、私の場合レターパックライトで地元の法務局へ郵送。(事前に電話確認したところ、申請書の発送方法に特に指定はないとのことだが追跡番号付きじゃないと不安なので)

レターパックに記載する内容物のところには「不動産登記申請書在中」と記載した。

登記が完了したら各種書類を今度は法務局から申請者に発送されるので上記には返信用封筒を同封する必要がある。

私の場合、返信用封筒は、普通の茶色の大きめの封筒を入れた。原本還付する場合はそれなりの書類の数になるのであまり小さいと具合が悪い。

また、定形外郵便の料金に加え、一般書留と本人限定受取郵便の分の切手を同封する必要がある。「登記識別情報通知書」は必ず本人限定受取郵便で受け取る必要があるためだ。

私の場合は下記のように計算して切手を同封した。

定形外郵便(規格内)~250g →320円(おそらく150gまでの270円で収まるとは思うが念のため多めに。重量は還付される書類と登記識別情報の通知など法務局から返送される書類のおおよその重さを想定して)

本人限定受取郵便 480円

一般書留 270円(本人限定受取郵便は一般書留にしなければならない)

合計 1070円 (郵便局でこの分の切手を購入)

(150gまでおさまれば50円切手一枚戻って来る)

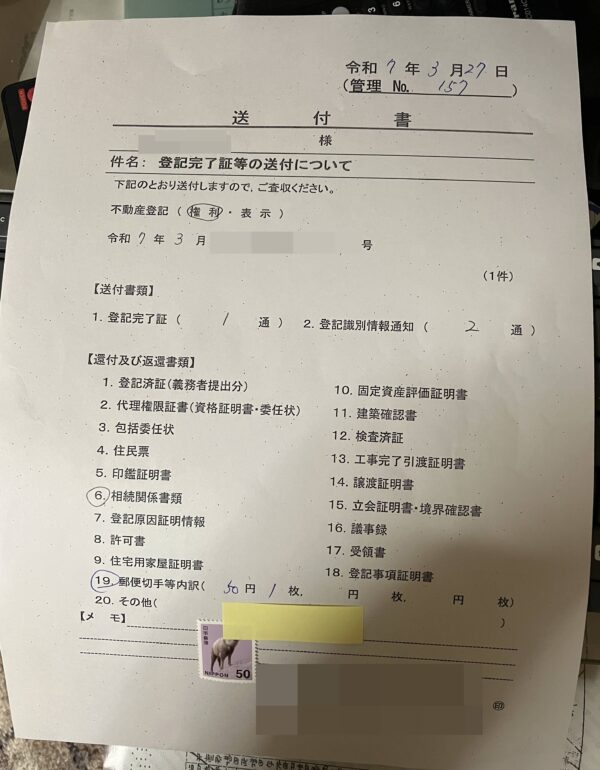

登記完了

5日後ぐらいにポストに郵便局から本人限定受取郵便の到着のお知らせが届いた。開封して所定の方法で書類を受け取る。

私の場合は近くの郵便局に転送してもらい、身分証明書を持参して取りに行った。

OK!一発合格だったみたいだ。中身は原本還付請求した書類一式、多めに入れた切手、登記完了証(お知らせ程度の意味しかもたない)、そして重要な「登記識別情報の通知」だ。

特に登記識別情報の通知は重要書類なので厳重に保管しよう(シールでパスワードが隠れている。これは実際に使うときのために開封せずに保管するのが通例らしい)

まとめ

それなりにめんどうだったがいい勉強になったし楽しかった。やはり細かいところで何度かつまずくが、その度にGoogleさんに相談したり法務局に電話したりして都度確認した。

法務局の相談は基本的には予約をして、こちらから相談に伺うという形になる。管轄外の法務局でもおそらく一般的な事については教えてくれるはず。

ただ、質問内容によっては予約電話の段階で電話口で教えてくれることもあるようなので(私は今回これで全部OKだったので法務局に行って相談はしていない)まずは積極的に電話してみよう。

この記事は、2025年3月の登記時点での情報に基づいて作成した。法制度や手続き方法は変更される可能性があるので、実際に手続きを行う際には、最新の情報を法務局(HPなど)確認が必要だ。

私は専門家じゃないので細かいところに間違いがあるかもしれない。あくまでも自己責任で!

コメント